NEWSお知らせ

出前授業「表現とコミュニケーション ―人形劇、アニメの表現方法―」<コミュニカ学院>

【概要】

2月7日、コミュニカ学院にて、出前授業の機会をいただきました。

授業は、『表現とコミュニケーション ―人形劇、アニメの表現方法―』(未来社会学科准教授 佐々木徹雄)。

幅広い国からの留学生14名が授業に参加してくれました。

本授業では、福祉の現場で用いられることの多い、紙の人形劇「ペープサート」を出発点の題材として、表現とコミュニケーションについて考えました。

【講座のスタンス】

キーワードは、「温故知新」。

伝統的な表現方法と現代的な表現方法との共存のあり方を課題としました。

私たちは、インターネット上の情報や、画面から目に入る映像表現に、日常的に馴染んでいます。これは現代のメディア環境です。

一方、人形劇のような表現方法には、ナマ(対面)のコミュニケーションならではの良さがあります。今回の講座では、このナマの表現方法自体を「伝統的な表現方法」として捉えました。

「伝統」「人形劇」というキーワードからは、文楽、人形浄瑠璃のような伝統芸能、人形芝居のイメージを真っ先に思われるかもしれません。

ただ、今回の講座では、現代の人形劇までを広く含めて、主に映像を用いた表現方法との対比の観点から、「伝統的な表現方法」と捉えました。

そして、「新しいから良い」でも「古いから良い」でもなく、それぞれの表現方法の特徴を捉えた上で、双方(特に伝統的表現手法)を、現代のメディア環境のなかに位置づけて、再発見・理解していきたい。そのために学ぼう。

これが今回の講座の立った視点です。

【文化間交流の長所】

最初に、それぞれの母国の人形劇文化(伝統芸能・文化を含めて)を尋ねました。

母国の人形劇文化については、もしかすると母国内のみではあまり意識しない分野だった学生さんもいたかもしれません。

ただ、文化間交流を出発点として一緒に学ぶからこそ、言語化や意識化をしてみる、そうした経験の場になったのではないでしょうか。

私(講師)には、そのような場であり、楽しい時間と感じられました。

学生の皆さんも「わたしの国にはこういう人形劇があります。」と教えてくれました。

ありがとうございました。

【ペープサートの歴史】

そして、講座は続き、ペープサートの歴史を辿ります。

中でも、江戸時代後期からの芸能である「写し絵」は、現代で言うプロジェクションマッピングのような手法でもあり、日本アニメの源流と言われることがあります。

仕組みを模したものを用いて、体験的に学んでもらいました。

【背景の用い方に見る、表現方法の特徴】

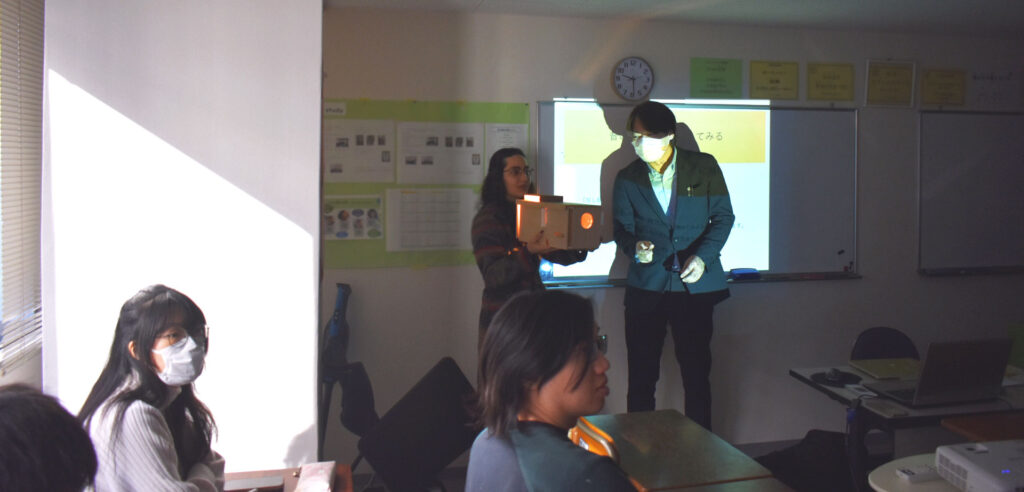

そして、コロナ禍における大学のペープサートづくりのオンライン授業の取り組みを参考に、ナマの表現方法と映像表現の方法とを、「背景の用い方」という点から比較しました。

「背景を用いるかどうか」ということは、人形劇の表現方法と映像の表現方法とでは、意義が異なってきます。

それぞれの表現方法の特徴が現れている側面として取り上げました。

【まとめ】

参加した留学生からは「とても特別な授業だった」、「以前考えなかったことです。おもしろいですね。」という感想をいただきました。

今回取り上げた「現代メディア環境における伝統的表現方法のあり方」というテーマは、具体的な要素は違えども、各国に共通するテーマであり、興味・関心を共有することができたのではないかと考えています。

こうした考察の時間を共有できたことに、参加してくれた学生さんたち、機会をいただいた先生方に感謝しています。ありがとうございました。